太陽がいっぱい(1960)

Plein Soleil

日本初公開 1960年

リバイバル公開 1976年7月17日

![太陽がいっぱい_01 - あの頃の映画チラシ 太陽がいっぱい(1976リバイバル)[映画チラシ表面]](https://eiga-flyer.com/wp-content/uploads/2025/05/太陽がいっぱい_01-1369x1980.jpg)

![太陽がいっぱい_02 - あの頃の映画チラシ 太陽がいっぱい(1976リバイバル)[映画チラシ裏面]](https://eiga-flyer.com/wp-content/uploads/2025/05/太陽がいっぱい_02-1373x1980.jpg)

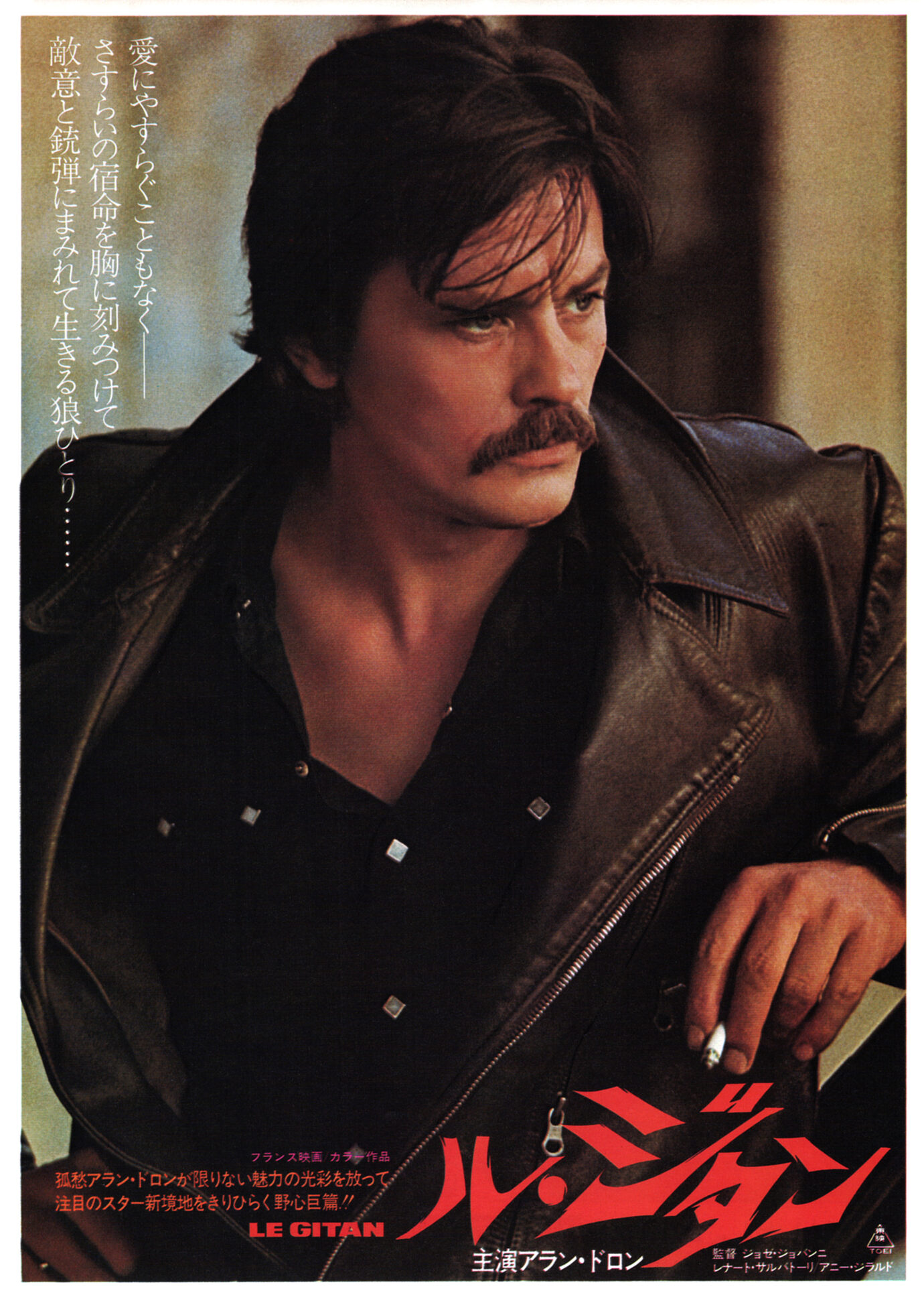

『太陽がいっぱい』は、アラン・ドロンの冷ややかで美しい存在感が際立つ、サスペンス映画の傑作です。

貧しい青年トムが、すべてを持つ友人フィリップに魅了され、その人生を手に入れようとする物語は、南イタリアのまばゆい陽光の下で展開されながらも、静かで深い闇を孕んでいます。

映画評論家・淀川長治さんは、生前この作品に「同性愛の気配」をたびたび語っていました。

確かに、映像に織り込まれた何気ない仕草やカットのひとつひとつから、“隠された思い”を感じ取ることができます。

ですが、それ以上に心をつかむのは、「何も持たない者」が「すべてを持つ者」と対峙したときに生まれる、圧倒的な心理サスペンスです。

もし目の前に、自分には決して手が届かない“理想の人生”があったら、人はどこまで道を踏み外してしまうのか。しかもその相手が、人間的にクズだったとしたら。その緊張感こそが、この作品の本質だと感じます。

ラストまで張りつめた空気を保ちつつ、美と狂気、羨望と罪が鮮やかに浮かび上がる構成は見事。

中でも、ポスターに登場する舵を握る上半身裸のアラン・ドロンは、当時「かっこいい男」の理想像のように思えましたが、よく見ると胸板の薄さや腕の細さが、貧しい若者のリアルをにじませています。

ドロンが劇中で身につける服や靴も、当時の流行を反映したスタイリッシュなものばかり。「見た目が9割」と言われる現代においては、「何も持たない者」には見えないかもしれません。

けれども、この美しさがあったからこそ、彼の内に渦巻く嫉妬や欲望がより鮮やかに浮かび上がったのだと思います。

1999年には、今作と同じ原作をアメリカで映画化した『リプリー』が公開されました。マット・デイモン、ジュード・ロウ、グウィネス・パルトローというキャスティングは、それぞれの立場や関係性を明快に表現しているけれど、『太陽がいっぱい』のアラン・ドロンが如何に素晴らしかったかを再認識することになりました。

▼ 太陽がいっぱい(映画)/ アラン・ドロン YouTube動画から